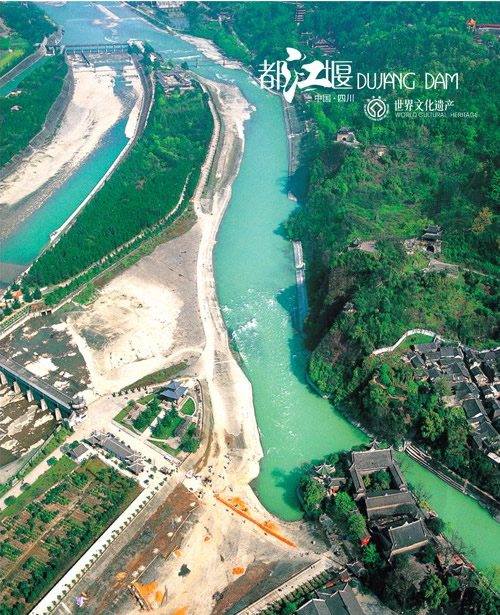

都江堰全貌

都江堰位于四川省都江堰市城西的岷江干流上。工程由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成是秦国蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵基础上组织修建的大型水利工程。。两千多年来,始终发挥着防洪、灌溉等综合效益,让曾经饱受洪旱灾害之苦的成都平原“水旱从人,不知饥馑”。经过历代扩建,如今的都江堰灌区受益面积近千万亩,为全国最大的灌区之一。

都江堰作为全世界至今仍在使用的年代最久的水利工程,名列全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区,既是“世界文化遗产”,也在世界自然遗产(四川大熊猫栖息地)的保护范围之内,它凝聚着中国古代劳动人民的勤劳、勇敢、智慧,也是水工程和水文化结合的典范。

修建背景

玉垒山

都江堰修建的直接原因在军事,但根本原因在于打通成都与岷江的水上联系,让适量的水进入成都,从而达到涝时防洪,旱时引水,同时兼顾航运的功能。把引水口选在都江堰,是由岷江的水文特性所决定的。

岷江发源于川西北的岷山,在宜宾市汇入长江。全长793公里。它的上游流经峡谷河段,到了漩口附近时向东转了个近90度的急弯,在流经都江堰市时再次向南转了一个近90度的缓弯,沿成都平原的西侧南流。都江堰距成都不远,但垂直落差却相当巨大,从而使岷江在事实上成为悬在成都平原头顶的“地上悬河”。岷江洪水季节江水泛滥,成都平原就是一片汪洋;但到枯水时期,又老老实实局限地河道,成都平原又是赤地千里。对于成都平原的社会经济,尤其是农业生产来说,是成事不足,败事有余。不过,这个天然的弯道和较大的落差,对于自流引水却十分有利,只要找到一个合适的引水口,确定合适的运行机制,就能以较小的代价获得较大的综合效益,这也是都江堰能够持续运行至今的因素。

自古以来,蜀国先民们就曾为垒通玉垒山,引水到成都做出这尝试,古代传说中的开明氏鳖灵就被认为是其中著名的一位。不过,限于当时的社会经济条件,这个工程很难打通。直到公元前316年,随着秦灭巴蜀和迂回攻楚战略的实施,修建都江堰水利工程的基本条件均已具备。公元前256年,在蜀守李冰父子的率领,都江堰工程终于走进了历史的前台。

建设历程

1.李冰修建都江堰

李冰修建都江堰的直接目的,在于挖通成都到岷江的运河,使蜀地的军队、粮食以及后勤补给人员由此源源开往长江中游的秦楚边界,成为秦国攻打楚国的跳板。其间接目的在于引岷江之水浇灌成都平原,实现富国强兵的目标,为秦国统一天下做物资准备。

不论实现哪一个目标,都需要在岷江与成都间挖一条运河;而要挖运河,前提条件是找到合适的引水口,然后集中人力、物力、财力,把这个引水口挖开;剩余的具体工作,就只是在平地上挖河,技术含量不高。

公元前256年,李冰担任蜀郡太守,承担起修建运河的使命。他率领部属沿岷江实地考察,了解水情、地势等情况,确定把引水口选在成都平原冲积扇的顶部灌县玉垒山处,以保证较大的引水量和形成通畅的渠首网。

历史上对李冰创筑都江堰的过程记载十分简略。但通过司马迁的《史记》、扬雄的《蜀王本纪》和常璩的《华阳国志》,结合现今的工程结构,我们可以基本确定李冰修建都江堰的鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰,同时在宝瓶口外“又开二渠,由永康过新繁入成都,称为外江,一渠由永康过郫入成都,称为内江”的过程。这两条主渠沟通成都平原上零星分布的农田灌溉渠,初步形成了规模巨大的都江堰水利工程的渠道网。

都江堰的修成,不仅解决了岷江泛滥成灾的问题,而且从内江下来的水还可以灌溉十几个县,灌溉面积达三百多万亩。从此,成都平原成为“沃野千里”的富庶之地,获得“天府之国”的美称。

2.此后历代维护

此后的2200余年,历任蜀地政府都对都江渠进行过整修、扩建,其中比较重要的有汉文帝后元时期(前163—前157年),西汉蜀守文翁开湔江口,即今天都江堰水系内江灌溉区的三大干渠之一的蒲阳河(另两个是柏条河、走马河),使都江堰的灌区大为扩大。

东汉时期,穿望川原(即今新开河)以灌广都田。初步形成由绵远河、石亭河、湔水、岷江、西河、斜江、南河等七条河流组成的都江堰灌溉渠网。

汉灵帝时(168—189年)设置“都水椽”和“都水长”负责维护堰首工程。

228年,蜀汉丞相诸葛亮设堰官,并“征丁千二百人主护”,并设专职堰官进行经常性的管理维护,开以后历代设专职水利官员管理都江堰之先河。名将马超成为事实上的第一任堰官。

从宋代开始,都江堰的岁修成为定制。其中比较著名的有元代的吉当普、明代施千祥和清代西宝桢对鱼嘴修筑方式进行的革新等等。

都江堰航拍

3.新中国时期的发展

新中国成立后,随着工业文明时代的到来和灌区社会经济的迅猛发展,都江堰水资源的需求目标也发生了巨大的变化。为了适应不断扩大的用水需求,都江堰利用现代技术,以机械化的水闸和标准化的渠系取代了传统的工程技术,水资源利用效率大幅度提高。

与此同时,通过多年的扩(改)建工程建设及续建配套与节水改造,灌区主要病险工程和“卡脖子”工程得到有效治理,工程抗灾能力明显增强,供水保证率进一步提高。

经过新中国成立后60多年的建设和发展,都江堰浇灌了四川三分之一的农田,生产了四川三分之一的商品粮食,养活了四川三分之一的人口,同时还担负着灌区内城镇供水、防洪、发电、水产、种植、旅游、生态、环保等多目标综合服务任务。

在当下的信息时代,面对中国实现全面建成小康社会的目标,面对粮食需求增加和生态环境质量下降的压力,我们更应该把水的问题放到人口、资源和环境协调发展的社会大背景下进行重新审视,努力建设民主化、数字化、法制化和节水型灌区,寻求一个既满足当代人的需要,又不对满足后代人需求的能力构成危害的水利可持续发展的新模式。

工程简介

一、工程概况

都江堰渠首枢纽工程位于都江堰市区西北玉垒关下的岷江河段上,工程建在成都平原扇形冲积的顶点上,为全灌区制高点,接纳了岷江上游丰富而稳定的水资源。渠首工程是整个灌区工程系统的中枢,主体工程为鱼嘴分水堤,飞沙堰溢洪坝和内江引水咽喉“宝瓶口”。

都江堰鱼嘴

都江鱼嘴是布置在岷江江心的分水堤,将岷江分为内江和外江。它具有引水、分洪、分砂之功能,历史上鱼嘴用竹笼垒筑,位置曾多次变动,元、明时曾铸铁龟、铁牛分水,均毁于洪流。现鱼嘴系1936年始建,1974年修建外江闸时,用混凝土和浆砌卵石覆盖加固,2002年冬修时又以钢筋混凝土加固基础。

薄雾轻漫飞沙堰

飞沙堰是由内江通往外江的旁侧溢流堰,堰口宽240米,堰坝高出河床2米, 具有拦引春水、排泄洪水、排砂石之功能。2013年冬修时对凤栖窝河床进行了夯填。

宝瓶口与离堆

宝瓶口是内江灌区的总进水口,平均口宽20米,是李冰当年率民众凿玉垒山岩壁而建成的引水咽喉。宝瓶口左岸石壁上刻有水则共二十四划,每划一市尺(1/3米),用以观测水位涨落;右岸离堆上建庙宇伏龙观,祀奉李冰。由于宝瓶口过水断面狭窄,具有天然节制闸的作用,是“天府之国”的防洪安全保障。

都江鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大工程相辅相成,相互配合,协调运行,发挥着分流引水,溢洪排砂,防洪抗旱的作用。

随着灌区社会经济的迅猛发展,都江堰形成了以渠首枢纽、渠系工程、囤蓄工程为主体的独具特色的“新三大工程”。

一是渠首枢纽。1949年以来,随着灌区的不断发展,在渠首枢纽原有工程基础上相继修建了外江闸、沙黑总闸、飞沙堰工业拦水闸,及六干渠分水节制闸等配套工程,与原渠首三大工程相互配合运行,更充分合理地利用了岷江水源。

二是渠系工程。经多年的扩(改)建及续建配套与节水改造,如今的都江堰灌区已建成干渠44条,长2047公里,分干渠67条,长1520公里,设计灌溉面积在万亩以上的支渠268条,长3354公里,万亩至千亩斗渠1003条,长4016公里,千亩以下的渠道3996条,长6691公里;其中干渠、分干渠上建有大型水闸6座,中型水闸38座,支渠口以上有1m立方米每秒以上的已注册水闸1088座,隧洞335座,渡槽415座,涵洞964座,倒虹管91座,已建灌区渠系水电站183座,总装机28万千瓦。加之毗河供水工程整体工程完工后将惠及成都、资阳、遂宁三市七县(市、区)448万人、灌溉面积333万亩,为都江堰灌区实现1448万亩的终期灌溉规模打下坚实的基础。

三是囤蓄工程。都江堰灌区目前已建成的蓄水设施有大型水库3座,总库容8.78亿立方米;中型水库14座,总库容3.26亿立方米;小型水库417座,山平塘47159口,石河堰3093节,灌区蓄水能力18.54亿立方米;另外,都江堰上游已建成水源工程——紫坪铺水库,蓄水能力11.12亿立方米;应急水源工程——磨儿潭水库,蓄水能力620万立方米。都江堰水利工程总蓄水能力已达29.72亿立方米。

进入21世纪,都江堰水利人开启了“传承古堰文明,引领现代水利”的新篇章:“数字都江堰”工程的实施,使都江堰实现了信息系统化、灌溉自动化、技术网络化、管理科学化;优质服务、节约用水、计量用水、合同供水,实现了水资源的优化配置和科学调度,即使遭遇了2008年的“5.12”特大震灾,也确保了灌区农田的适时满栽全种和成都市的生活、生产、生态用水;续建配套与节水改造、末级渠系改造,全面提高了工程抗灾减灾能力;水管体制改革、水价改革、涉水项目开发,使都江堰步入良性运行轨道。

都江堰的功能已由单一的农田灌溉,发展成为以农田灌溉为主,兼及工业及生活供水、防洪、发电、水产、养殖、林果、旅游、环境、生态等多目标的综合服务。灌区幅员面积已达2.32万平方公里,灌溉面积1040万亩,受益范围包括成都、德阳、绵阳、遂宁、资阳、乐山、眉山7市37县(市、区)。都江堰水利工程在全省国民经济和社会发展中起到了不可替代的基础和重要作用,都江堰灌区成为四川省的主要商品粮基地和经济文化最发达的中心地区。

都江堰市

文化解读

与工程都江堰相比,都江堰的文化更有意味,也更发人深省。我们可以从具体的工程文化和深层的精神文化来做一分析。

一、都江堰工程文化

由都江堰衍生出来的生动的水文化,深刻地影响了区域的政治、宗教和民俗,并渗入成都人的个性血脉、生活起居、民风习俗中,成就了成都平原的人文气质。从这个意义上讲,都江堰不仅仅是科学之堰,更是智慧之堰、人文之堰。

都江堰水文化主要包含治水文化、水景观、风土民俗、文化艺术。

(一)都江堰治水文化

1.体现了“天人合一”的思想理念

都江堰水利工程中鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰三大主体工程的选址和布局十分符合自然之道,其根据“水顺则无败,无败则可久”的治水思路,巧妙地运用了岷江出山口处的地形、地势、河流弯道和水流势态,利用“凹岸取水”、“凸岸排沙”的原理,以鱼嘴“分流分沙”,筑飞沙堰“泄洪排沙”,凿宝瓶口“限洪引水”,三大工程相辅相成,浑然一体,运行协调,达到引水灌溉、分洪减灾、排沙防淤的功效。这种设计实现了人与自然和谐相处、共同发展的理念,它是建立在对自然规律深刻的认识与把握的基础之上的。

都江堰水利工程延续2200余年,没有对岷江河道、枢纽所在的周边地区以及灌区内产生任何生态与环境的负面效应,促进了整个成都平原生态效益、环境效益、社会效益与经济效益的协调发展。由于灌溉面积的连续增加,由此而带来的“绿洲效应”不断强化,整个成都平原的生态环境保持良好的状态。

都江堰这一复杂、巨大而又巧妙、绿色的工程,使我国传统文化中“天人合一”的思想得到了淋漓尽致的体现,“天人合一”的理想在此达到了至高的境界。

2、体现了认识与实践辩证统一的哲学规律

都江堰治水文化是在长期的历史实践中产生的文化,包括都江堰的工程结构、工程技术、以及维修管理制度在内的一系列治水文化,都是在实践中产生,又在实践中不断发展,遵循了“实践,认识,再实践,再认识”的一个由低级向高级的辩证统一发展过程。例如,历史上鱼嘴位置的多次变迁,飞沙堰高低的多次变动与调整,枢纽各工程部位及尺寸的巧妙安排,以及对弯道环流这一水流现象的观察、掌握与利用,无一不是实践、认识、再实践、再认识的过程。通过无数次的实践与认识,掌握了河道、水流、泥沙、工程等的客观规律,并调动这些规律为我所用,这是都江堰治水文化中最深刻的内涵之一。

竹笼装石

3、体现了寓繁于简的质朴精神

都江堰水利枢纽工程的布局、巧妙的水沙处理,严谨的管理制度,蕴含着深刻的科学道理,然而这些道理,不是以深奥难懂的“规定”“标准”等形式出现,而是以朗朗上口的都江堰“三字经”、治水“八字格言”等形式,一代代口耳相传,使群众易于掌握与理解,从而深深地扎根于平民的土壤之中。

4、体现了与时俱进的时代品格

光阴荏苒、岁月沧桑。在不断凝聚治水先哲智慧、堰功先驱心血、古蜀先民辛劳之中,都江堰走过了二千二百多年,工程格局趋于完善、工程效益逐渐扩大。

今天的都江堰,经过新中国成立后60多年的发展,呈现出鲜明的现代化面貌,功能也由单一的农田灌溉,发展成为以农田灌溉为主,兼及工业及生活供水、防洪、发电、水产、养殖、林果、旅游、环境、生态等多目标的综合服务,成为了四川国民经济和社会发展不可替代的重要基础设施。

(二)都江堰水景观

都江堰水利工程按水势和地形特征,把杩槎截流导流、卵石护岸、竹笼筑堤、窝铁展示淘滩标准以及“逢正抽心,遇弯截角”和“深淘滩,低作堰”等遗迹有机的结合起来,构成了一道道独特的风景线,显示出了都江堰独具魅力的水文化特征。这特质和特征在整体上反映了都江堰水利工程作为全世界年代最久的水利工程的历史身份,同时也完美的传承了都江堰的水文化。

治水格言

都江堰水利工程不仅是一座巧夺天工的水利工程,还是一处优美的风景区。1982年,都江堰被国务院列为全国重点文物保护单位,由都江堰枢纽工程、离堆公园、伏龙观、二王庙等组成的都江堰风景区,以其深厚的历史文化底蕴、优美的自然环境,吸引着无数的景仰者和观光者。2007年5月8日,成都市青城山—都江堰旅游景区经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。今天的都江堰,集历史文化与现代科技于一身,集人文景观与自然风景于一身,形成了一个雄伟壮丽而又优美迷人的文化景观。

离堆公园堰功道雕塑。丁宝桢、强望泰、阿尔泰、施千祥、卢翊、吉当普、赵不百、刘熙古、章仇兼琼、高俭、诸葛亮、文翁等历史人物对都江堰的水利建设做出了杰出的贡献,堰功道两旁由东向西依次将这些人物的雕塑再现于景观中。造像底座刻有铭文,简介这些伟人的生平事迹,让游人了解这些有重大建树的堰功人物,从而对都江堰的水文化有更深刻的认识。

都江堰秦堰楼

伏龙观供奉的年代久远的李冰神像,如实地反映了治水名人的形象和功绩;陈列的都江堰出土的汉墓石刻,有著名的石刻水塘。而位于石刻水塘凹槽处的闸可以控制田间进水量,其控制进水量的方法体现了都江堰的“自流灌溉”理念。中殿设有文物陈列室,展示着有关李冰修建都江堰的文物、文献,生动地反映出都江堰的修建历程及建造场面。而二王庙内的石壁上镶嵌着李冰及后人有关治水的格言,如“深淘滩,低作堰”等。庙内也陈列着李冰和二郎的塑像,画家张大千、徐悲鸿等人的碑刻。离堆公园古建筑将工程和文化有机的结合起来,体现了悠久的水文化内涵。

杨柳河初建于先秦时期,后在重建改造过程中充分挖掘水文化和历史文化底蕴。如今河边建筑充分体现着川西名居的建筑色调,河边增添有独具匠心、风格独特的水文化雕塑,河中添有木质结构的水车,高高挂着一排排灯笼,小桥流水,杨柳依依,充分展现了古典与现代结合、建筑与水景结合,彰显了杨柳河独特的历史文化,反映了水文化的精髓。

“胜迹数南桥,看影落长虹,更使江山生颜色。”都江堰南桥始建于清光绪四年,这座雄伟壮丽的廊式古桥经过后人的不断改建维修,以崭新的面貌展现于世人面前。桥身雕梁画栋,桥头增建了桥亭、石阶、花圃,桥廊增饰诗画匾联,且通过灯饰的多处运用,让南桥这座具有浓厚古味的建筑更加辉煌壮丽。

(三)独特的风土民俗

在两千多年的历史中,都江堰对成都平原民风民俗产生了深刻的影响。宗教活动兴盛不仅为民间的年节风俗添加了娱乐成分,更重要的是宗教活动进入都江堰的岁修和灌溉仪式中,为制度的实施,为官民之间、用水户之间的沟通和合作注入了人性化内涵。宗教文化作为两千多年来维系都江堰管理的纽带,通过与水事有关的宗教和文化活动而将灌区千家万户联系起来、组织起来,为灌溉工程的延续和有效的管理注入了活力,有效地维持了灌区用水制度和工程管理秩序。

登阁远眺都江堰

李冰父子凿离堆,开堰建渠为天府之国带来的福泽一直为世人所崇敬、感激,二王庙从古至今不但香火鼎盛,而且在历史上一直既有官方主持的祭奠活动,也有老百姓的民间祭祀活动,官方的祭祀活动更为隆重。据史料记载,官方的祭祀活动正式颁定,是在宋开宝七年(929年),初定为每年祭祀一次,后改为每年春秋祭祀两次。早期的祭祀十分隆重,有血祭遗风。现代代之以“清明放水节”庆典活动,已成为都江堰特有的风俗。二王庙庙会时间为每年的农历6月24日到26日(相传农历六月二十四是二郎神生日,两日后为李冰生日),此时正值鸟语花香之时,受到都江堰恩泽的人们纷纷走出家门,来到二王庙焚香祭祀,怀念都江堰的缔造人李冰父子。由道庙主持举行的盛大 “川主清源妙道真君”祭典大会,摆设道场三天。今二王庙庙会,不仅增添了歌舞表演、川剧表演等内容,还有川剧变脸等绝活展示;每岁庙会,二王庙内烟霞蒸腾,万人朝拜,盛况不减当年。

2006年5月20日,“都江堰清明放水节”民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

古堰魅色

(四)丰富多彩的文化艺术

都江堰,满城江水半城山,四季宜人,山之厚重,水之灵动,蕴藏着丰富的历史文化气息。历朝历代,无数的文学艺术作品展示着都江堰的秀美风光,都江堰水利人治水业迹和治水英雄的光辉形象。

清朝灌县第一任县令马玑所写的《灌阳十景》,生动地描写了都江堰的秀美风光。当代著名文化学者余秋雨在其所著的散文集《文化苦旅》都江堰篇章中描绘了都江堰水利工程的壮观,对李冰父子兴修水利、为民造福的举措作了高度评价和赞扬。央视大型纪录片《远方的家》播出三集都江堰特辑,充分展现了都江堰的风土人情、自然风光、历史文化。电视纪录片《都江堰》、《古堰长流》。川剧《望娘滩》、京戏《千古一人》,以及李冰斗江神、除孽龙的故事、李冰显圣、金锣玉棍的传说等。其他书法、绘画、摄影不胜枚举,给人以美的享受和哲理的启迪。

安澜桥秋色

二、工程的思想精髓

工程的名气很大,历时很长,受益农田近1000万亩;受益人口数以千万计。但如果你走到它的渠首,你却会发现规模很小、结构很简单,而且材料也是就地取材。不明就里者常常摇头,但只要认真琢磨,就可以领悟到其中处处充满了玄机、妙义,它从设计思路到枢纽布置,再到管理、维修,处处体现了以水为师、顺其自然、无为而治的东方智慧。道法自然,大道至简,在这里得到了最充分的诠释。

(一)工程选址,高屋建瓴。

从选址来说:如果单纯为士兵、粮草运到重庆,最便捷的是走沱江。即使一定选择岷江水运,崇州、温江一带距离成都更近,修建难度也要小一些;但李冰没有急功近利,而是把堰址选在了与战争方向相反的西北方,他看中的就是灌溉农业对于富国强兵的重要性,以及都江堰对成都平原长治久安的决定性作用。他在具体选址时,选择了成都平原冲积扇的顶点,既是为了利用岷江自然的冲击力把无坝引水的作用发挥到极致,也可在洪水季节可以利用柯氏力将多沙的洪水甩入外江,以取得水多沙少的结果,体现了极高的智慧。

离堆公园—南桥—西街

(二)工程设计,以柔克刚

从都江堰工程的三个主要部分——鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰来说,也是处处体现了以水为师、道法自然的东方智慧。

1.鱼嘴

“鱼嘴”是分水工程,其作用平旱潦,分四六,即在洪水季节外江占60%流量,枯水季节内江占60%流量,在保证足够的水进入灌渠的同时,避免洪水灾害。但在建造时没有用坚硬的石头,而是用竹笼装石,这体现的是以柔克刚的原理。其实,据说李冰一开始也没有想到这样。他最初的构想是建拦河坝,但由于岷江水流太大,这个坝屡建屡冲,不得不以鱼嘴代替。在修鱼嘴时,最初也是用的大块石,同样也是屡建屡毁,最后他在河边见到农妇洗衣时,只须将石头压在洗衣篮内就能在水中固定,从而得到灵感,以竹笼装石,最终取得成功。

竹石结构的鱼嘴在此后一段时间也曾受到质疑,改柔性材料(柔作)为刚性材料(刚作)的呼声也始终存在。比较著名的有元末名臣吉当普以大条石取代卵石做鱼嘴,并铸了个1.6万斤的大铁龟置于砌石鱼嘴上,以求镇水。明代嘉靖年间,施千祥铸造了两头总重达7万斤的铁牛鱼嘴,曾保住了一段时间的平安,但最终失败,大铁龟和大铁牛都不知去向。清人丁宝桢也对鱼嘴工艺进行过改进,也因特大洪水而宣告失败。以竹笼装石制作鱼嘴的历史,直到民国时期才宣告结束。

有学者指出,竹笼鱼嘴之所以长盛不衰,还与它在抵御洪水的潜在作用有关,因为它能够让水冲过,缓解洪水冲力;同样挡住泥沙,在它的前部形成淤沙层,进一步减轻洪水冲力;而且在河底泥沙被洪水冲走时,竹笼会顺势下降填补住缺口,保护河底的安全。因此,尽管它在每年都有大量石头被洪冲走,需要不断维修,但比起动辄夺走成万上千人命的洪水而言,这样的维修还是值得的。

2.飞沙堰

这是工程的“泄洪道”,因具有泄洪排沙的功能而得名。它看上去虽然平凡,但却是确保成都平原不受水灾的关键要害。其作用在于当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水的非常情况时,还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流。此外,洪水的含沙量比枯水大得多,因此它也能减少内江的泥沙淤积。与鱼嘴一样,古时的飞沙堰也是用竹笼卵石堆砌的临时工程;如今已改用混凝土浇筑。

3.宝瓶口。

宝瓶口是在玉垒山伸向岷江的长脊上人工凿开的一个口子,它长80米、宽20米、高40米,因形似瓶口而得名。其作用是在无坝引水的都江堰担负“节制闸”的作用,自动控制内江进水量,防止洪水和泥沙对内江及成都平原灌区产生的不利影响。

(三)费省效宏,永续利用

李冰父子修建都江堰之后的20年,强大的秦国军队就开始了灭六国、统一天下的进程。公元前223年,楚国灭亡,都江堰的军事功能退出历史舞台,都江堰开始成为一个集灌溉、防洪、航运为一体的水利枢纽,李冰的智慧才更大程度地体现出来。以至于秦国灭亡后,作为侵略者代表的李冰非但没有为蜀人嫉恨,相反地位却不断提及,以致成为川主、大王,供奉他的宗教建筑在成都以外都不鲜见。

可以想象,如果急功近利,李冰选择在沱江、嘉陵江开挖运河,那么这条水道极可能在秦统一六国后后湮灭于世。如果选择在温江、崇州开挖运河,成都的对外交通条件可能更好,但它的社会经济发展显然要逊色许多。

都江堰的建设,极大地改变了成都平原社会经济和文化发展,其最大的功绩便是它改变了岷江过去在成都防洪抗旱形势中“成事不足,败事有余”的尴尬处境,使这里的人民免受洪涝灾害之苦。它的灌溉体系滋润了万顷粮田,这这里成为了“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。农业的发展也带动了手工业、商业的发展,使成都迅速成长为国内著名的工商业城市。它的水上航道连接起成都和长江中下游,甚至海内外,增强了成都的国内、国际影响。此后的两千余年,成都始终是蜀地的政治、经济和文化中心。在历代割据四川的政权中,除了明玉珍短命的政权,其余的各个政权,如公孙述、蜀汉、成汉、谯纵、前蜀、后蜀等,无一不把成都作为自己的都城。唐政府在安史之乱和黄巢起义占据都城长安时,都选择在成都暂时避难,以图再兴。

古法截流

都江堰工程的巨大经济效益,使历代统治者对其高度重视,也使灌区群众能自觉自愿地投入极大繁重的管理与维护之中。加之施工维护的技术规范与要求浅显易懂,施工技术易于掌握,使得都江堰工程不像有些古代大型水利工程一样,或因人力财力的局限、或因工程技术的局限而难以有效进行岁修维护,终于湮废。都江堰维修管理的实施手段是群众性的,在群众的主动参与下,代有更新,代有发展,连绵不绝,长盛不衰。都江堰水文化是工程与文化的有机融合,是我国古代人民高度智慧与创造力的集中体现。

(四)客观认识,理性分析

值得指出的是,都江堰毕竟是人类在社会经济不发达、技术相对落后条件下的产物,它的缺陷也是明显的。它所有的工程都是临时性的,就地取材的工程材料容易损耗,而且在没有拦河坝保护的前提下,工程的安全和泥沙淤积毕竟是潜在的大问题,因此它必须定期修护,要耗费大量人力、物力和财力。可以说四川的天府之国不是凭空得来的,也不是有了都江堰就一劳永逸的,它建立在一代又一代人的心血与汗水之上,这也是四川人对都江堰感情特别炽热的原因。

新中国成立后,党和国家对岷江进行了综合治理,兴建了一系列的高坝大库,在保证都江堰安全的同时,最大限度地减少了下泄的泥沙。如今的内江非但不需淘沙,还到了不得不填沙加以防护的地步。这在过去的都江堰是无法想象的。

总之,以现代科技藐视传统水利方法并不可取,而片面夸大都江堰的智慧,并以之抨击现代水利工程的言论,同样失之偏颇。

三、以水为师、道法自然的文化遗产

一般而言,有坝引水比无坝引水安全可靠,在少沙河流上比多沙河流上引水安全可靠;在历史的进程中,无数有坝引水工程垮塌了,无数多沙河流的引水工程或淤死或改道,可都江堰在水量和泥沙量都十分巨大的岷江无坝引水,不仅历经2200多年运行正常,而且还不断扩大规模,增强效益,其秘诀固然可以归结为设计者的智慧,但比这更重要的是最初设计者的指导思想,也就是它留给我们最大的文化遗产。

(一)依山就势、因势利导的整体思想

水利工程是人类改造自然的产物,它在本质上肯定会对自然造成一定破坏,但要破坏到什么程度,是人定胜天,还是顺势而为,这要具体问题具体分析。李冰正是在查勘中发现岷江的自然河势和都江堰与成都两地显著的落差,在设计时采取了对自然影响最小的无坝引水方式,因此,没有改变河势所产生严重的水流冲击和泥沙淤积等严峻的水力学问题,也没有对河道、枢纽所在的周边地区产生负面效应,这是极高的智慧。

(二)柔弱胜坚强的道家思想

天下莫弱于水,而攻坚强者莫之能胜。同样,在没有足够的技术能力之前,以柔性材料取代刚性材料,不求战而胜之,只求两者和谐,不消除水患,而是将水患控制在合适的限度内,然后通过事后弥补的方式(岁修)实现最终的人水和谐,这也是从水中得到的学问。如竹笼鱼嘴结构,如渠道的隔而不围,宝瓶口的无坝引水,飞沙堰的排沙、减沙,甚至自动溃坝,都充满了以柔克刚的智慧。

(三)自强不息、厚德载物的儒家精神

都江堰的成功,除了主导思想明确之外,更重要的是一代又一代治水人付出了极大心血。事实上,我们今天所见的都江堰与过去已全然不同。都江堰没有,也不可能解决所有的问题。它能挡一般洪水,但大的洪水会对它造成威胁;它能排除大量泥沙,但年复一年的淤沙需要及时清理;它的临时性的工程时时刻刻在水的冲击下流失,需要不断的修补。在漫长的历史过程中,都江堰修了毁、毁了修,蜀地的先民们尊重自然,但没有屈从于自然,而是凭借自己的力量在与自然抗争。这是被许多人没有注意到,但它所起的作用,远大于任何天才的设想2000多年来,都江堰承载了许多科学、文化内涵,反映了在工程修建、维修、管理和发展的全过程,是人类社会发展的重要遗产之一。联合国将其评定为为世界重要文化遗产,是恰如其分,实至名归。

水文化建设

都江堰水利铁军

作为中国最伟大的古代水利工程,都江堰历经2200余年的沧桑岁月,伴随着祖国水文化事业的大繁荣大发展,都江堰的文化建设也被赋予了不同的时代内涵。作为都江堰工程的新一代运行者、管理者、维护者,四川省都江堰管理局以当代李冰为己任,始终牢记使命,在物质文化、行为文化、制度文化、精神文化上不断取得突破。

一、都江堰制度文化建设

都江堰2270余年永葆青春,不仅是工程技术上科学治水、与时俱进,更是因为尊重科学规律,不断积累总结经验,不断完善维修管理制度。这些制度及法规极大地丰富了都江堰的制度文化内容。

1.不断建立完善各项制度,确保了都江堰2270多年来持续利用

都江堰工程管理制度集中体现在“三字经”、“六字决”、“八字格言”等古老的维护管理制度上。传统的“三字经”“六字诀”“八字格言”的治理方法,起到了引水灌溉、分洪减灾的作用,维系了都江堰2270多年的持续发展。近代,又提出了《都江堰流域兴利除害计划书》、《都江堰流域堰务管理处办事细则》等制度,逐步开始了对都江堰立章建制的规范管理。近年来,针对都江堰的灌溉面积不断增加,各类用水需求不断增长,在春灌用水期间,岷江来水水量正值枯期,而灌区用水又是高峰期,用水矛盾十分突出的情况,都江堰在供水上坚持“水权集中,统一调度,分级管理”的原则,按指定地点执行交接水制度,实现了灌区的均衡受益。与此同时,建立健全都江堰民主协商用水计划的制度、水情测报制度、轮灌制度、水费征收制度、工程岁修制度等各项制度,使都江堰水利工程管理各项工作都有制度可循。都江堰的发展伴随着工程管理、水量分配、水费征收等制度的不断发展和完善,正是用制度规范行为,才保证了都江堰经久不衰,持续利用。

2.依法治水,颁布实施《四川省都江堰水利工程管理条例》

都江堰历来就依法管理,早在蜀汉时期,诸葛亮在灌区九里堤颁布的《护堤令》,为我国最早的江河管理通告。20世纪50~70年代,都江堰管理依据水利政策和规章制度为主,80年代则依据《水法》等国家和省的法规为主。1997年6月16日,酝酿已久的《四川省都江堰水利工程管理条例》正式颁布实施,这标志着都江堰水利管理走上了法制化轨道。《条例》对都江堰水利工程的管理体制、职责划分、工程建设、管理和保护原则、供水原则以及经营管理和法律责任都作了明确规定,为都江堰水利管理的各类水事活动提供了法律依据,使都江堰灌区的水利管理从过去的依靠行政管理为主,转变到依法管理为主,实现了管理方式上的历史跨越。2003年,又以修订后的《中华人民共和国水法》等法律法规为依据,对《条例》进行了修正,以加强水利工程和水源的统一管理和保护、厉行节约用水和水质保护强化法律责任等为重点,既适应现代水法规的发展趋势,也适应都江堰水利现代化的要求。

水文化宣传深入人心

二、都江堰行为文化建设

历代治蜀者均以治水为重,而治水者又以治都江堰为重。都江堰之所以2270余年可持续发展,是因为历代水利人励精图治、不断创新,我们当代水利人也继承了这一鼓励创新、弘扬先进的行为文化。

加强文化创新行为,传承先进的行为文化。

先进的行为文化是劳动者德才水平、献身精神、事业心和责任感的集中体现,它不是自发产生的,而是水利人对治水事业长期实践经验认识和社会发展要求的结果。通过积极参加生产和社会实践,以新思想、新观念、新思维和新的价值取向,投入到科技创新行为中去。在水利管理手段上,引入了“数字都江堰”系统,及时把握水情,远程监控水闸,增强了水量调度的准确性、科学性;在工程建设上,继承、发扬、创新和发展了都江堰传统工程技术,将现代技术全面引入都江堰工程建设与管理,促进新材料、新技术、新工艺、新办法的开发和应用。通过不断创新,硕果累累:编印了《都江堰水利发展与文化丛书》,拍摄了《古堰长流》、《水神》、《盛世兴水》等电视片,完成了《都江堰水利可持续发展战略研究》、《数字都江堰》、《都江堰水利工程管理体制改革实施方案》等一批重要科研成果。

(三)都江堰精神文化建设

千百年来,历代水利人为保护和建设都江堰作出了不可磨灭的贡献。开拓创新、勤劳智慧、吃苦耐劳、无私奉献的李冰精神也得到了世代传承和发展。当代都江堰人在弘扬“献身、负责、求实”的行业精神基础上,又努力培育自身的精神成果和文化观念。

培育具有时代气息的水利新精神。

结合都江堰传统文化,从波澜壮阔的水利实践中汲取时代精神,将“献身、负责、求实”的水利行业精神和“开拓创新、勤劳智慧、吃苦耐劳、无私奉献”的李冰精神结合起来,打造了“求实创新、风正心齐、和谐发展、造福灌区”新的都江堰水利精神。特别是在2008年,面对突如其来的特大地震灾害,都江堰水利人临危不惧,无私无畏,勇于奉献,以强烈的使命感和高度的责任感,强忍失去亲人和家园的悲痛,迅速投入到抗震救灾的行动中,万众一心、众志成城,不畏艰险、百折不挠,以人为本、尊重科学的伟大抗震救灾精神在新时期都江堰水利人中得到充分体现,涌现出了一大批优秀典型和先进事迹,在大灾大难中共同谱写了一曲众志成城、抗震救灾的动人赞歌,展示了都江堰水利人高尚的水利行业精神和良好的精神风貌。

四川国民经济发展离不开都江堰,省会成都的发展离不开都江堰,成都中心城市地位和发展成国际大都会也离不开都江堰。水文化呼唤着人们去开垦、去耕耘、去收获。

延伸阅读

◇ 都江堰市

都江堰市隶属四川成都,因都江堰水利工程而得名,是国际旅游名城,拥有举世瞩目的世界文化遗产——都江堰·青城山,是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成地,先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。

◇ 离堆公园

都江堰离堆公园是国家5A级景区,占地90余亩,1932年建成。公园内亭榭错落有致,古木桩头,奇花异卉,水池喷泉,布局精巧,别具情趣。园中的紫薇花瓶,紫薇屏风,经二三百年培育而成。银杏传说为东汉末年张松手植,至今仍亭亭玉立,枝繁叶茂,像一支仙鹤,托这里山水的灵气。紫薇花瓶、紫薇屏风和银杏桩,人称“园中三宝”。

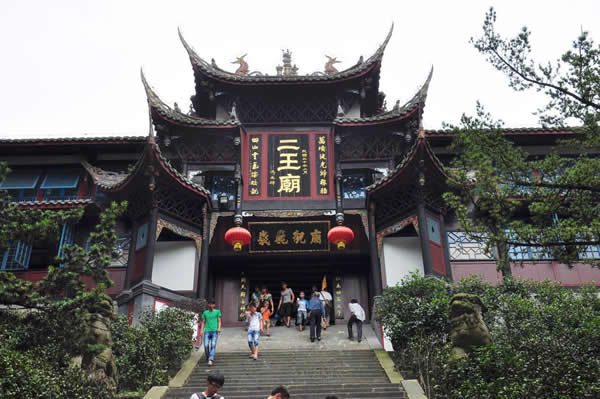

二王庙

◇ 二王庙

二王庙是纪念都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙,位于都江堰岷江东岸的玉垒山麓。初建于南北朝,现存建筑是清代重建的。初名崇德祠,宋以后历代封李冰父子为王,清以后改用今名。庙内石壁上嵌有李冰以及后人关于治水的格言:深淘滩,低作堰等,被称为治水三字经。庙内有李冰和二郎的塑像。大后殿右侧有画家张大千、徐悲鸿等人的碑刻。园中植满各种名贵花木,古木参天,林荫蔽日,是四川的游览观光胜地。

都江堰放水节

◇ 都江堰放水节

据1974年在都江堰渠首出土的李冰石刻像的铭文考证,至少在汉建宁元年(168年)都江堰市民间就改祭祀江神和江水为祭祀李冰的春秋祭祀活动。此后每年进行大规模的岁修工程后,要在平年清明节时举行岁修竣工,拆除堵水用的杩槎、竹笼,放水入内江,形成了民俗活动。新中国成立后,因种种原因,暂时停止了清明放水节庆典活动。

1990年,都江堰市委、市政府决定恢复清明放水节。当年清明节,仿照1950年的形式举行了清明放水节典礼。从1991年起,举办清明放水节时,增添了以再现汉代清明放水节以“少牢”之礼祭祀李冰的仪式,使祭祀场面更具有历史的厚重感。

都江堰放水节为国家级非物质文化遗产。

◇ 竹笼、杩槎

竹笼工程是都江堰从古至今都在广泛采用的治河技术之一,是以竹子编织成长笼内装卵石的壅水工程。它的作用是拦水、护堤,它能将分散的若干卵石组成一个有空隙、能渗水的整体,竹笼之间又易于互相连接、重叠,能形成较大的整体,这样既能减小水对它的冲击,又能形成整体直压水底,始终紧固河堤基础,使江水不致于淘空河堤基础将河堤冲毁。这是一项充分利用了“化零为整”的哲学思想创造的治水工程设施。

杩槎是用圆木做成三角立锥的足架,过去截流淘河时,将许多三足架用木梁、蔑笆等相连成排,足架中间放上卵石,增强其稳定性,蔑笆外倒上粘土,便构成一种简易的截流工具,它的作用相当于今天的水闸。杩槎充分利用了三角立锥的稳定性,是一种制作简单、使用灵活、功效极高的截流工具,并负有调剂水量、围堵抢修等重要作用。

◇ 治水三字经

治水三字经是千余年来人们治理都江堰经验的概括,其全文为:“深淘滩,低作堰;六字旨,千秋鉴;挖河沙,堆堤岸;砌鱼嘴,安羊圈;立湃阙,凿漏罐;笼编密,石装健;分四六,平潦旱;水画符,铁椿见;岁勤修,预防患;遵旧制,勿擅变。”包含着着深刻的文化内涵,是治理都江堰的行为准则。曾经有人批评它“遵旧制、勿擅变”是保守思想的反映。实践证明《治水三字经》中的每一项措施,都是人们从长期实践中总结出来的,值得珍视和继承。所谓遵旧制、勿擅变者,就是在治理都江堰时要按客观规律办事,而《治水三字经》就是千百年来治理都江堰工程的经验总结。

◇ 治水八字格言

即“逢正抽心,遇湾截角”,是李冰治理岷江和解决灌区输水及疏通排洪河道的方法,也可以说是一切治理疏浚河道的通则。“遇湾截角”指岁修时遇河流弯道,在凸岸截去锐角,减缓冲势,使其顺直一些,减轻主流对河岸的冲刷,“逢正抽心”就是遇到顺直的河段或河道叉沟很多时,应当把河床中间部位淘深一些,达到主流集中的目的,便江水“安流顺轨”,避免泛流毁岸、淹毁农田。

◇ 文翁与都江堰

文翁(前187—前110) , 庐江舒人(今安徽舒城县),西汉循吏。汉景帝末年为蜀郡守,兴教育、举贤能、修水利,政绩卓著,为民爱戴。

据《都江堰水利述要》记载:文翁在任职期间,带领人民“穿湔江,灌溉繁田一千七百顷”,是第一个扩大都江堰灌区的官员。由于注重兴修水利,发展农业,使蜀郡出现了“世平道治,民物阜康”的局面。