在熟悉正常心电图的基础上了解一些异常心电图的诊断特征,是临床医师正确使用心电图这个工具的必要条件。接下来,我们将从解剖和形态上介绍几种异常心电波形的诊断特征。

一、异常起源的房性波

起源于窦房结的为窦性 P 波;源于窦房结以外心房者为 P' 波;起源于房室交界区(或心室)者,为逆行 P(P⁻)波。

1. 房性 P' 波

房性 P' 波是和窦性 P 波相比较而存在的,它是指起源于窦房结以外的心房内任一部位发生的激动,使心房发生应激后产生的心房波。

从形态角度来看,房性 P' 波既不是逆行 P 波,也不是窦性 P 波。原则上来说,不同于窦性 P 波外形的一切 P 波(除外逆行 P 波),便是房性 P' 波。

分析房性 P' 波时,需要将窦性 P 波作为参照。因此,正确把握窦性 P 波的具体形态和序列特征,并和异常 P' 波作比较,成为房性 P' 波判定时的关键。

分析房性 P' 波不能只从形态上看,作为心房的异位起搏点,常常会对窦房结的序列发生节律重整现象,如常见的房性早搏后的不完全代偿。有时房性早搏会对结间束发生干扰,造成房早后的第一个窦性 P 波发生变形,出现房内差异性传导。

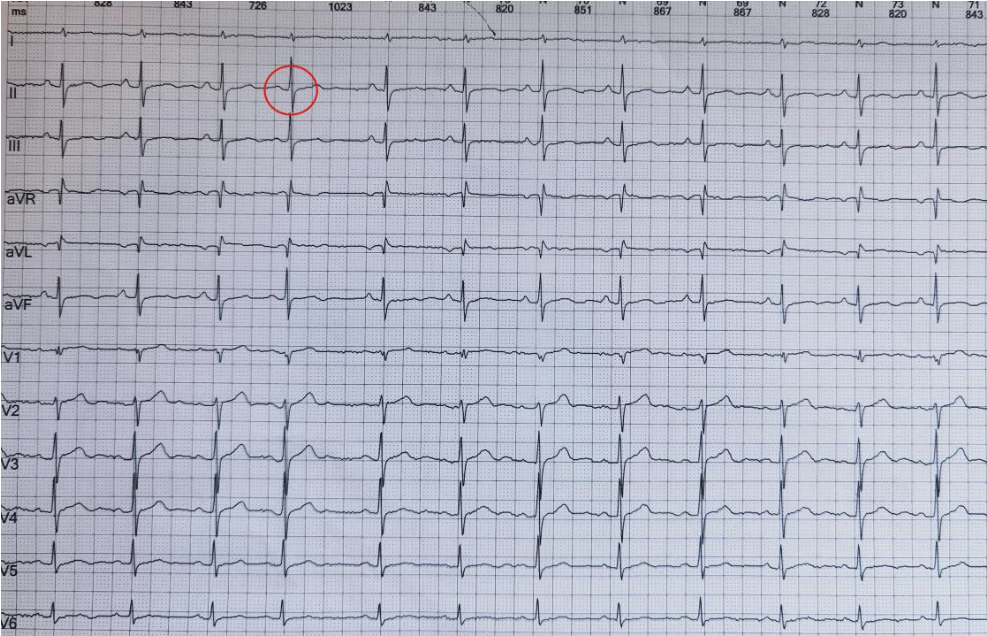

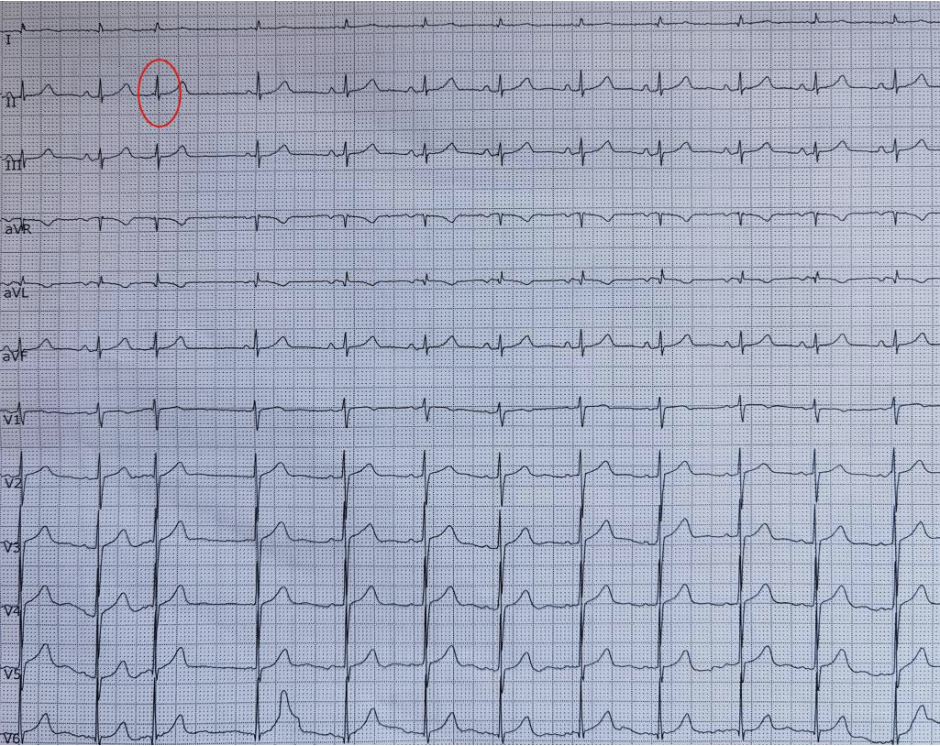

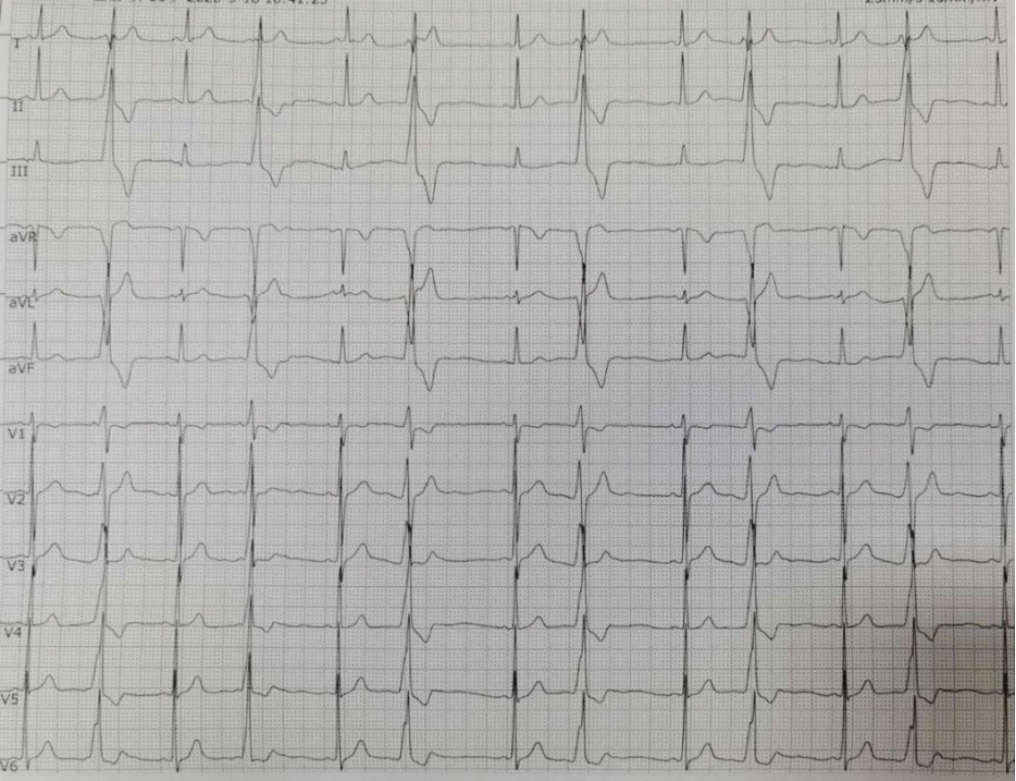

图 2. 第 4、8、10 个 P-QRS-T 波群的 T 波中埋藏了一个房性早搏的 P' 波,由于发生的时间较提前,心室尚处于绝对不应期,所以出现了未下传的现象

窦房结以外的下级起搏点发出的激动具有双向传导功能,既能顺向传递心室,又能逆传心房。逆传心房时产生 P⁻ 波,P⁻ 波在 Ⅱ、Ⅲ、avF 导联倒置,在 avR、V1 导联直立。

心电图上 P⁻ 波和 QRS 波的关系主要取决于起搏点顺传和逆传的速度。如顺传的速度慢于逆传的速度,则心房激动在前,P⁻ 波位于 QRS 波前面;如顺传的速度快于逆传的速度,则 P⁻ 波位于 QRS 波之后;若两者速度相同,则 P⁻ 波与 QRS 波重合。

能引起 P⁻ 波的异位起搏点有心房下部、房室交界区和心室:

• 心房底部起源的 P⁻ 波,顺向传导仍要经过房室结的生理性延搁作用,所以 P⁻-R 间期仍 > 0.12 s;

• 房室交界区的异位激动如无传导障碍,P⁻-R 间期 < 0.12 s,R-P⁻ 间期 < 0.16 s;

• 起源于心室者,由于距离心室近,距离心房远,心室激动始终在前,心房激动在后,P⁻ 波总是位于 QRS 波群之后。

必须指出,不伴有 P⁻ 波的异位搏动,不一定是 P⁻ 波与 QRS 波重合,也可能是由于存在完全性逆行传导阻滞,未能产生 P⁻ 波;如发生完全性顺向传导阻滞,心电图上将仅有 P⁻ 波,而无 QRS 波群。

• Ⅰ 型心房扑动又称典型心房扑动,F 波频率约 250~350 次/分,在 Ⅱ、Ⅲ、avF 导联呈负向锯齿波,锐角尖端朝下;

• Ⅱ 型心房扑动又称少见型心房扑动,F 波频率较快,340~430 次/分,在 Ⅱ、Ⅲ、avF 导联呈较圆钝锯齿波,凸面向上。

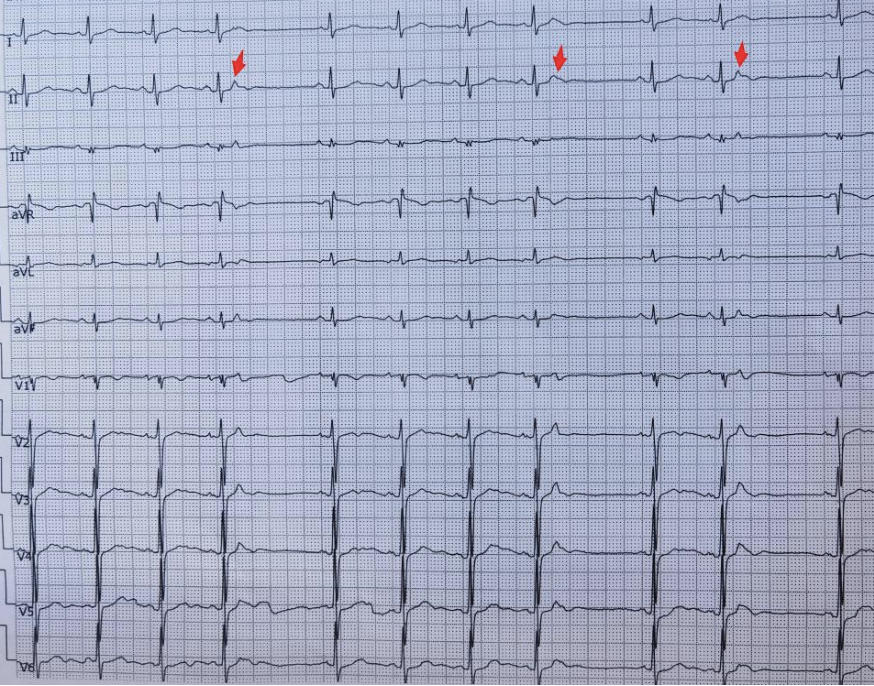

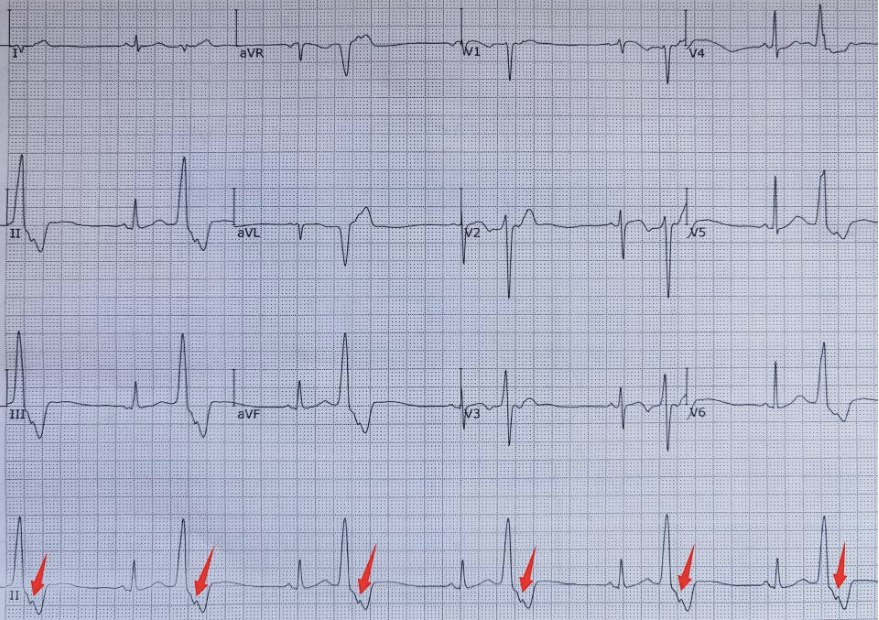

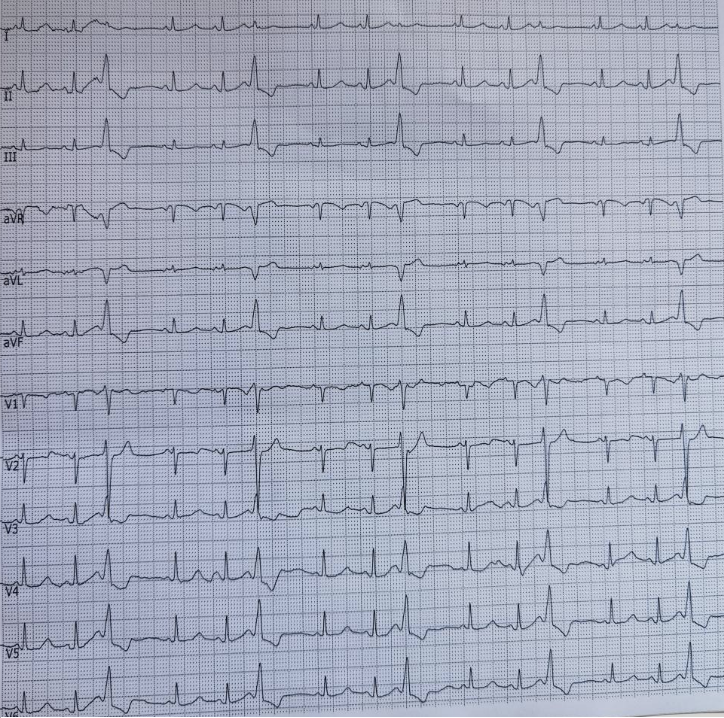

图 7. 图中箭头所指即为心房扑动波,呈锯齿样,多在下壁导联和 V1 导联明显,通常以固定比例下传,图中为 3:1~6:1 下传

4. 心房颤动波(f 波)

心房颤动是临床上最常见的心律失常之一,主要表现为快速而不规则的心室率造成血流动力学障碍、增加血栓栓塞的机会及心房肌的电重构。

心电图上心房波的特点表现为一系列形态不一、波幅不等、时距不等、方向各异、波间无等电位线的 f 波,频率约 350~600 次/分。根据 f 波的粗细可分为粗波型心房颤动(f 波振幅 > 0.1 mV)和细波型心房颤动(f 波振幅 ≤ 0.1 mV)。

二、室性异位搏动中常见的心电现象

1. 室性期前收缩呈联律

室性期前收缩又称室性早搏,指心室内异位起搏点提前发生的激动,其心电图特点有:

• 提前出现的宽大畸形 QRS-T 波群,时间大于 0.12 s,T 波方向与 QRS 主波方向相反;

• 其前无相关的 P 波,其后偶有 P⁻ 波,R-P⁻ 间期 < 0.20 s;

• 多成完全性代偿间歇。

QRS 畸形的原因主要是两心室除极的顺序发生了变化,与异位起搏点的位置有关。

临床上常见的有室性早搏呈二联律,即每个正常的窦性心搏后面跟着一个室性的早搏,规律出现三次及以上;室性早搏三联律是指每两个正常的窦性心搏后面跟着一个室性的早搏,规律出现三次及以上。

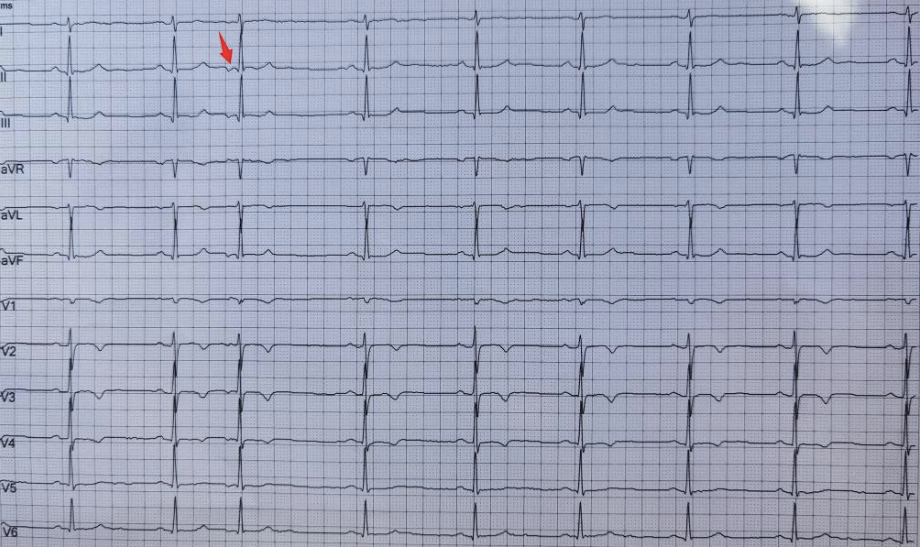

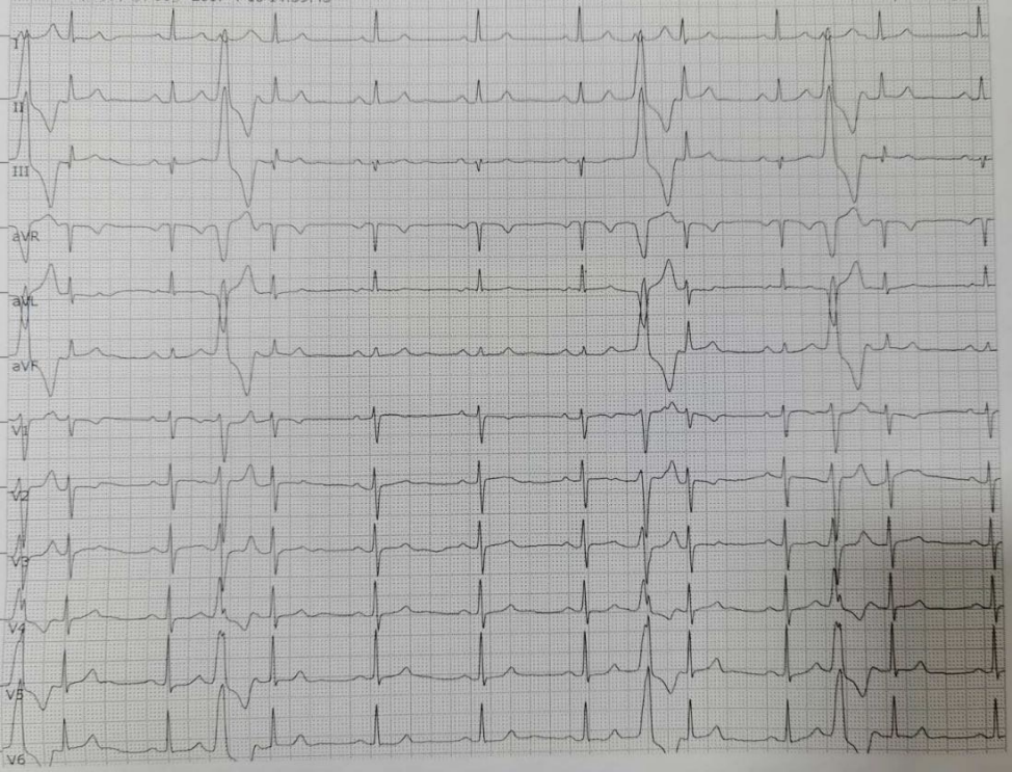

图 10. 室性早搏三联律:每两个窦性心搏后面跟随一个室性早搏

2. 间位性(插入性)室性早搏

间位性室性早搏是一种常见的插入性早搏,是指提前出现的宽大畸形的 QRS-T 波插入了一个窦性周期之中,因其没有代偿间歇,插入性的室性早搏对紧随其后的窦性激动会产生一定的影响,比如导致 P-R 间期延长等。

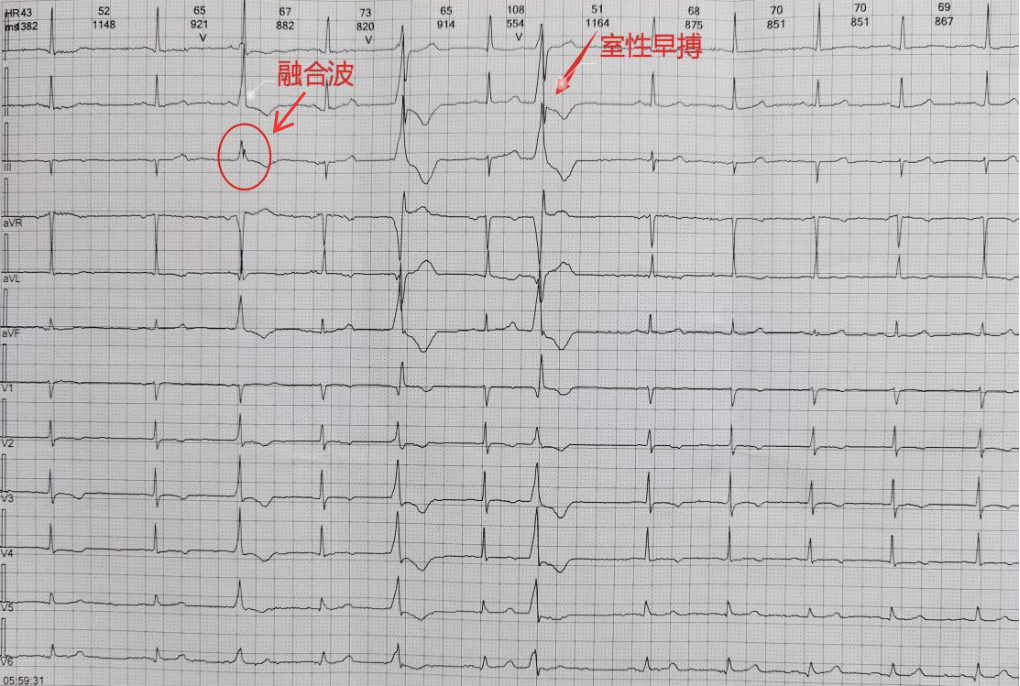

3. 室性融合波

室性融合波是由于两个节律点发出的冲动同时激动心室的一部分形成心室综合波。在窦性节律的基础上,舒张晚期的室性早搏与窦性激动在心室内相融合而形成室性融合波。心电图特点:

• 在同一导联中出现三种不同形态的 QRS 波群,其中融合波介于其窦性 QRS 波和室性早搏之间;

• 室性融合波前的 R-R 间期与窦性 R-R 大致相等;

• 室性融合波的 P-R 间期略等于或小于窦性 P-R 间期。

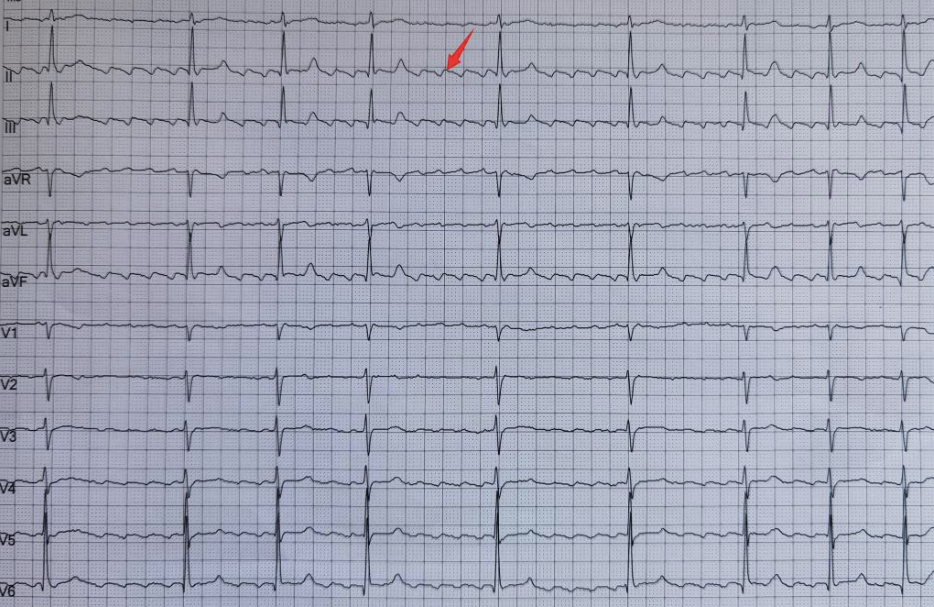

图 12. 室性融合波:第三个 QRS 波的形态介于窦性和室性早搏的形态之间,是窦性下传的 QRS 波和舒张晚期室性早搏的 QRS 波叠加所形成

4. 房室分离

房室分离是指心脏有两个起搏点发放冲动(其中心房有窦性、房性或能逆传心房的房室交界区起搏点控制,而心室则由房室交界区或心室起搏点控制),两者的冲动在房室交界区内产生了绝对干扰现象或者阻滞现象(≥ 3 次)。

根据分离的性质可分为干扰性、阻滞性及两者兼有的混合型。根据分离的程度可以分为完全性分离和不完全性分离 2 种类型。通常所说的房室分离一般是指干扰性分离。

干扰性分离是指心房和心室内同时存在着的两个节律点,各自发出的冲动在交界区相遇时产生各自相应的不应期,处于不应期内的细胞对其他冲动不产生反应,从而影响了对方节律的传导,造成了各自独立的现象。

5. 心室夺获

心室夺获的前提是在交界区或心室的异位起搏点控制心室的时候,出现了窦房结或者房性的起搏点重新夺回对心室的控制权。

如逸搏时,其后的窦性冲动提前下传心室称为夺获,或者在室速时,窦性冲动提前下传心室也称为夺获,是诊断室速的特征性现象。这里要强调的是夺获一定要是提前出现的。

6. 心室预激图形

心室预激是一种先天性心脏异常。心房与心室之间除了正常的传导通路以外,还存在旁路。

窦性或房性的激动从正常房室传导通路及旁路下传心室,旁路能较快地预先激动部分心室,形成 P-R 间期缩短。两条传导路径的冲动在心室内相遇,形成同源性室性融合波,表现为以 QRS 起始部粗钝为特征的 δ 波。

由于激动经旁路下传使心室肌提前开始除极,而经正路下传的激动使心室肌除极正常结束,故 QRS 波群增宽,但从 P 波开始至 QRS 波群除极结束即 P-J 间期是保持正常的。

所以临床常见的经典型心室预激的心电图特征有以下几点:

• P-R 间期 < 0.12 s;

• QRS 时限 > 0.11 s;

• QRS 波起始部粗钝,有心室预激波(即 δ 波);

• P-J 间期正常 ≤ 0.27 s;

• 可伴有继发性 ST-T 改变(心室除极顺序改变所致)。

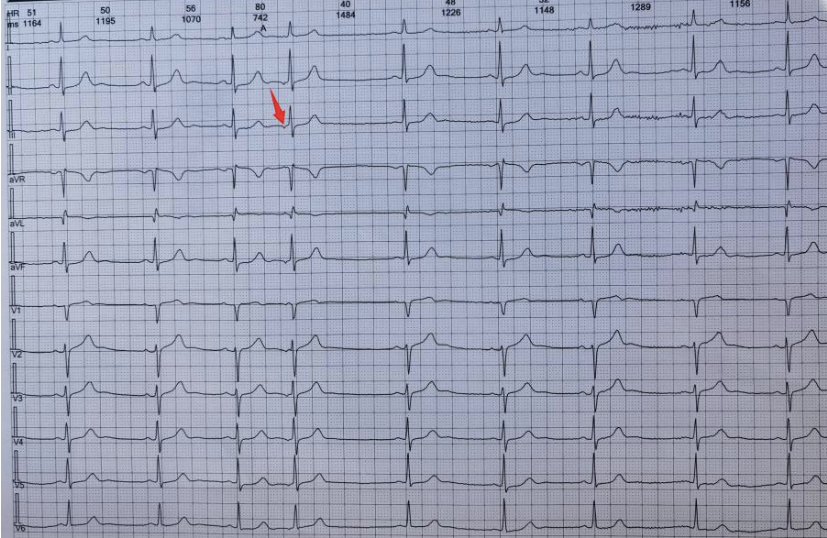

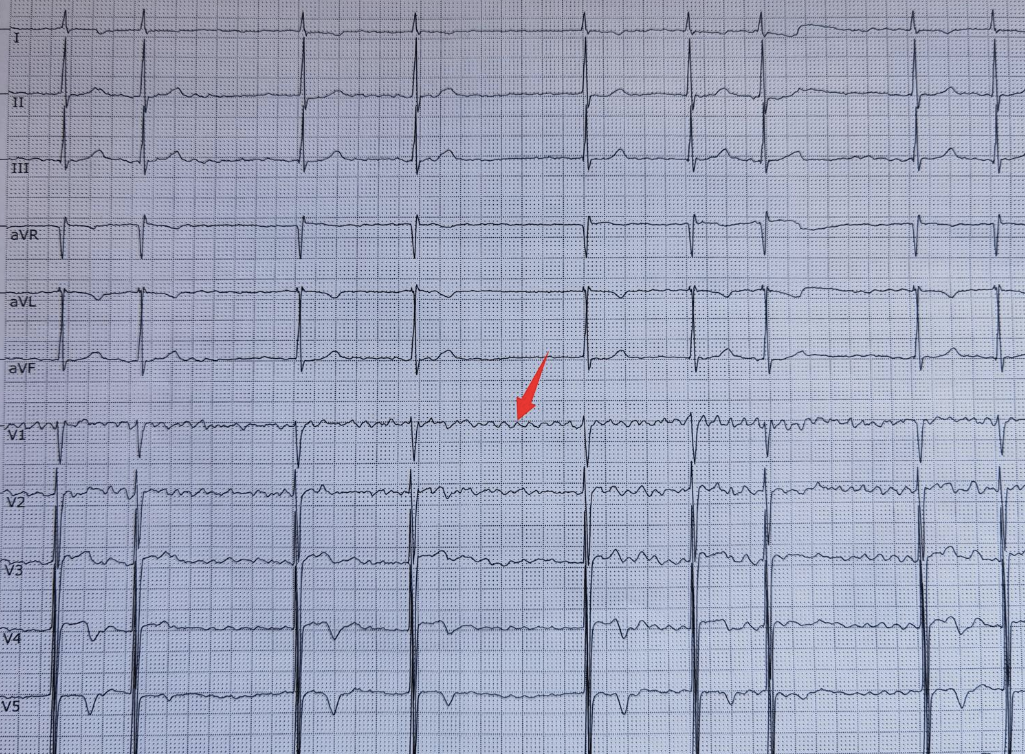

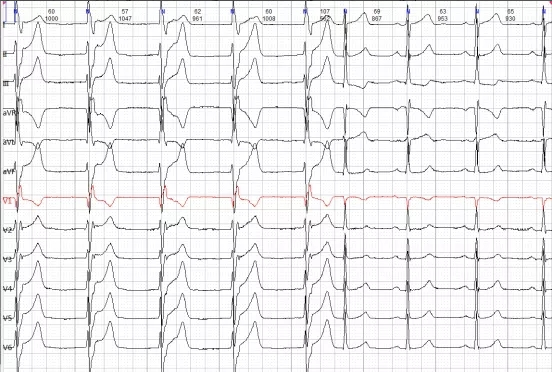

图 16. 图中 Ⅱ、avF 和胸前导联 QRS 波的起始部粗钝,为直立的 δ 波,PR 间期 < 0.12 s,QRS 波的时限增宽,P-J 间期 0.24 s,ST-T 呈继发性改变,符合经典的心室预激图形

以上从解剖学和形态学的角度,分析了临床常见的异常房性和室性心电图波形。

形态学上,异位起搏点的位置越接近生理起搏点,其形态也越相似。例如房性 P' 波的起源位置越接近窦房结,P' 波的形态越接近窦性 P 波;室性异位搏动的起源位置越接近房室交界区或希氏束,其畸形的程度越小。

值得再一次提出的是,心电图的诊断标准几乎每一项都有例外。所以在临床工作中我们要熟悉以上常见心电图的诊断特征,在此基础上再去拓展一些复杂心电图的解读。